Wärmespeicher

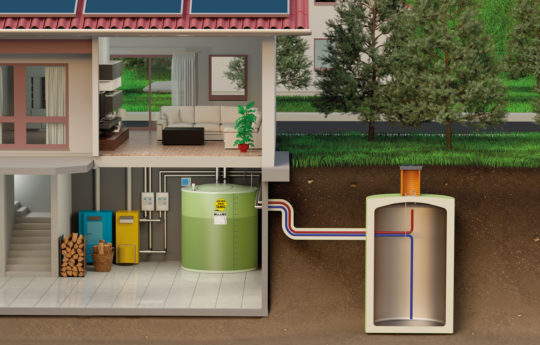

Ganz gleich, ob Sie sich für einen ober- oder unterirdischen Wärmespeicher von Haase entscheiden: Sie treffen die richtige Wahl. Ob Solarspeicher, Kombispeicher oder Pufferspeicher – diese hocheffizienten Wärmespeicher ermöglichen die sinnvolle Nutzung unterscheidlichster Energiequellen.

Wärmespeicher: Häufig gestellte Fragen

Was sind Wärmespeicher?

Wärmespeicher sind große Wasserbehälter mit unterschiedlichem Fassungsvermögen. Sie nehmen das erwärmte Heizungswasser von einer Wärmequelle auf und halten es durch eine starke Isolierung in ihrem Inneren. Wird die thermische Energie benötigt, fließt das heiße Wasser aus dem Speicher zu dem entsprechenden Verbraucher. Das kann neben der Raumheizung auch die Trinkwarmwassererwärmung oder die Bereitstellung von Prozesswärme sein. In diesen Fällen spricht man von einem Warmwasser-, Kombi- oder Hygienespeicher. Wärmespeicher, umgangssprachlich auch Pufferspeicher genannt, können mit einer thermischen Solaranlage, einer Gas-, Öl- oder Holzheizung, einem BHKW und einer Wärmepumpe kombiniert werden. Der Wärmespeicher sorgt dabei immer für einen gleichmäßigen sowie effizienten und sparsamen Betrieb der verschiedenen Wärmeerzeuger.

Worin unterscheiden sich Pufferspeicher, Schichtenspeicher, Hygienespeicher, Trinkwasserspeicher und Kombispeicher?

Pufferspeicher werden meist in Heizsystemen mit konstanter Vorlauftemperatur eingesetzt. Sie speichern nicht benötigte Wärme für einen späteren Zeitpunkt und sorgen gleichzeitig für einen gleichmäßigen, effizienten und wirtschaftlichen Betrieb der verschiedenen Wärmeerzeuger.

Schichtenspeicher sind Pufferspeicher, bei denen durch die Verringerung der Fließgeschwindigkeit und die Temperaturunterschiede des Wärmeträgers Wasser eine Schichtung im Speicher von unten nach oben bzw. von kalt nach warm entsteht. Sie unterscheiden sich von Pufferspeichern durch den Einsatz eines Schichtenladesystems, das die Eigenschaften des Wärmeträgers Wasser verstärkt. Die Behälterwand unserer Wärmespeicher besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Dieses hochwertige Material wirkt aufgrund seiner schlechten Wärmeleitfähigkeit einer Vermischung der Temperaturschichten besonders effektiv entgegen.

Hygienespeicher sind Pufferspeicher, die zusätzlich Trinkwarmwasser im Durchflussprinzip bereitstellen. Das durchfließende Trinkwasser wird über einen Wärmetauscher von unten nach oben über den gesamten Temperaturbereich des Speichers erwärmt. Diese Art der Trinkwarmwassererwärmung ist nach der Trinkwasserverordnung die hygienischste.

Trinkwarmwasserspeicher sind in der Regel Behälter mit stehendem Trinkwasser, das vom Wärmeerzeuger auf Temperatur gehalten wird. Der Vorteil eines solchen Speichers ist die Möglichkeit, in kurzer Zeit eine sehr große Menge Warmwasser zu entnehmen. Nachteilig sind die Wärmeverluste durch die Vorhaltung des Warmwassers auf mindestens 60 °C gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV). Hygienisch nachteilig ist die lange Verweildauer des Warmwassers im Speicher.

Kombispeicher vereinen mehrere Eigenschaften von Wärmespeichern in einem: Sie heizen das Wohnhaus oder den Gewerbebetrieb mit einer thermischen Solaranlage, einer Scheitholz- oder Pelletheizung oder konventionell mit einer Gas- oder Öl-Brennwertheizung und erzeugen dabei zusätzlich hygienisch einwandfreies Warmwasser.

Wozu dienen Wärmespeicher?

Wärmespeicher speichern Wärme, um sie zeitversetzt zu nutzen oder um Spitzen im Wärmebedarf mit gespeicherter Energie abzuflachen. Die Speicherung von Abwärme aus technischen und industriellen Prozessen oder eine Wärmerückgewinnung macht die Wärmenutzung erst effizient und wirtschaftlich.

Jede Wärmequelle hat ihre spezifischen Eigenschaften, die erst in Kombination mit einem Wärmespeicher eine effektive Wärmenutzung ermöglichen. Heizungsanlagen und Wärmepumpen können mit Wärmespeichern wesentlich effizienter und damit kostengünstiger arbeiten. Strom aus einer Photovoltaikanlage oder einer Brennstoffzelle kann in Wärme umgewandelt werden und dazu beitragen, effizienter zu heizen.

Wie groß muss ein Wärmespeicher sein?

Das Volumen eines Wärmespeichers hängt von vielen Faktoren ab.

Folgende Fragen sollten zu Beginn der Planung gestellt werden:

- Wo soll der Speicher aufgestellt werden?

- Wie viel Platz kann für den Speicher bereitsgestellt werden?

- Welche Heizleistung haben die anzuschließenden bzw. zu speichernden Wärmequellen (in Kilowatt)?

- Wie lange kann jede einzelne Wärmequelle den Wärmespeicher laden?

- Wie viel Heizleistung soll in welcher Zeit aus dem Wärmespeicher entnommen werden?

Als Beispiel kann für die reine Raumheizung und Trinkwassererwärmung im Wohnbereich grob von ca. 100 Litern Speichervolumen für 1 m² Solarthermie bzw. 1 kW Heizleistung ausgegangen werden.

Bei der Nutzung von Abwärme und der Bereitstellung von Prozesswärme, auch in Kombination mit anderen Wärmequellen und Verbrauchern, kann das pauschale Speichervolumen von 100 Litern nicht sicher angewendet werden.

Bitte besprechen Sie Ihr Vorhaben im Vorfeld mit Ihrem Heizungsbauer oder Ihrem Planungsbüro.

Wir unterstützen Sie gern bei der Auswahl des richtigen Speichers. Füllen Sie dazu bitte den Fragebogen für die Angebotserstellung aus und senden Sie ihn freundlicherweise an die unten angegebene E-Mail-Adresse.

Bei einer möglichen Förderung durch die BAFA sind dessen Richtlinien zu beachten.

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Fragen, Angebot oder Vor-Ort-Termin? Wir beraten Sie gerne telefonisch oder per Kontaktformular.